QAとは何か

クオリティアシュアランス(QA)について説明する。アシュアランスという言葉は非常に難しい。

ある会社では、年に一度の監査しか実施していないにもかかわらず、それをもって品質保証していると考えている場合がある。そのような場合「クオリティオーディット」と呼ぶべきではないか。アシュアランスとは一体何だろうか。

実は、アシュアランスとは、不慣れな人や不向きな人に対して、経験のある人や知識のある人が指導しながら進めていくことである。このような指導を行う経験のある人、スキルのある人をSME(サブジェクトマターエキスパート)と呼ぶ。その領域の専門家という意味である。

SMEが指導し、アドバイスしながら、成功裏に導いていくのがアシュアランスの意味である。そのためには、当該プロセスに深く関与して、当該部門に成り代わってお墨付きを与えることが極めて大切である。

「私が指導する通り計画書を作りなさい。私が指導する通り計画を実行しなさい。私が指導する通り実行できて報告書を書いたならば、私はあなたに成り代わってあなたの業務を保証しましょう」という姿勢が、アシュアランスである。

このQA部門の重要な役割は、顧客や規制当局に対する説明責任を負うことである。

例を挙げて説明しよう。読者が買い物をして、購入した商品に何か欠陥があった場合、苦情を伝えるだろう。その時、メーカーの担当者から「すみません、当社では不慣れな人(新人)が製造したもので、品質が悪いんです…」などと言われたら、どう思うだろうか。

「誰が製造してもいいから、ちゃんと会社として保証してください。」と思うはずである。つまり、担当者個人の責任にするのではなく、会社として製造した人に成り代わって品質を保証して欲しいと考えるだろう。これがアシュアランスという概念である。

実は、クオリティアシュアランスという概念を製薬業界で最初に取り入れたのがGLP(Good Laboratory Practice)である。GLP試験は難しく、新人や不慣れな人ではうまく試験ができないことがある。

例えば、10個のGLP試験を2人で担当し、1人は新人、もう1人はベテランだとすると、10個の試験のうち半分はうまくいかず、残りの半分はうまくいくというばらつきが生じる可能性がある。

そこでGLPでは、経験のある人やスキルのある人が一歩下がり、不向きな人や不慣れな人、新人などに対して後ろから指導する。「このように研究計画書を立てなさい」「このように試験をやりなさい」「このように考察をしてこのように報告書を書きなさい」と指示を出す。これをスタディダイレクターと呼ぶ。これこそがアシュアランスである。

つまり、当事者に成り代わって、当該部門に成り代わって品質を保証することがアシュアランスである。

QA部門の最大の権限は出荷判定であり、その中で最も厳しい措置は出荷停止である。

「私の指導通りにやらなかった」「私が納得できない」「私があなたたちに成り代わってお墨付きを与えることができない」「顧客、患者、医療従事者、規制当局に対して、あなたたちに成り代わって説明できる根拠がない」場合は、出荷を許可できないというのがQA部門の最大の権限である。

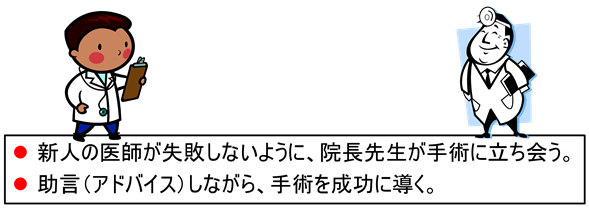

このことを具体的なエピソードで説明しよう。読者がレーシックの手術(近視のレーザー手術)を受けることになったとする。訪問した眼科クリニックで担当になった医師は、執刀経験がまだ100例程度しかなく、経験が浅いため不安を感じる。

一方、このクリニックの院長は執刀経験が1万例以上あり、経験豊富である。しかし、院長はもはや自身ではオペを行わない。なぜなら、院長は病院経営や学会出席、給与支払いなど他の業務で忙しいからである。また、いつまでも院長が執刀していては、新人の医師が上達しない。

そこで今回はこの新人の医師が執刀することになった場合、読者はどう言うだろうか。「その新人の先生でいいですが、失敗しないように院長先生が立ち会って、アドバイスして成功に導いてください」と願うだろう。これこそがクオリティアシュアランスである。

QAに対して誤解している人も多く、QA部門は独立した部門で当該プロセスに関与してはいけないと考える人がいるが、そうではない。プロセスに深く関与して成功裏に導くことが重要である。さもなくば、当該部門に成り代わって保証することも、製品の市場出荷を許可することもできない。

そのため、プロセスを理解し、内容をレビューし、問題がないことを確認し、問題があれば指摘して改善させ、規制当局や医療従事者、顧客、患者に対して説明責任が果たせると感じて初めて出荷を許可することが重要である。

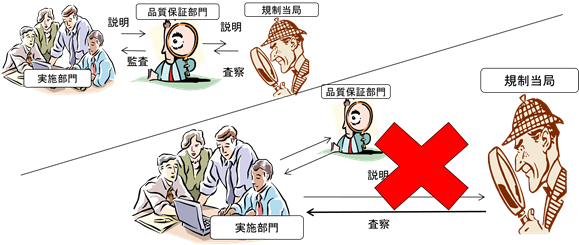

例えば当局の調査が行われる時、QA部門は説明責任を負う。決して説明を当該部門に丸投げするのではなく、QA部門が当該部門に成り代わって規制当局に対応する。

「当社ではこういうプロセスを経ています」「こういう業務を行っています」「このような教育訓練をしています」「製造所ではこのようなバリデーションを実施しています」「出荷判定に関してはこういった点をチェックしています」などと規制当局に説明し、納得してもらうことが重要である。

ただし、詳細についてわからない点は実施部門に説明を依頼することも必要である。決して実施部門に丸投げすることは、品質保証部門として適切ではない。実施部門に成り代わってお墨付きを与えることが極めて重要である。

また、日々の実施部門とのコミュニケーション、協議記録、コミュニケーションの記録も極めて重要である。特に日本では製造販売業者と製造業者が分かれているため、製販と製造業者とのコミュニケーションは、承認事項の不遵守や逸脱を防ぐためにも、協議の記録やコミュニケーションの記録が重要である。その結果、品質保証部門が問題ないことを確認し、規制当局や顧客に説明することが極めて重要である。