闇市場の頂点に立つ偽造医薬品ビジネス

はじめに

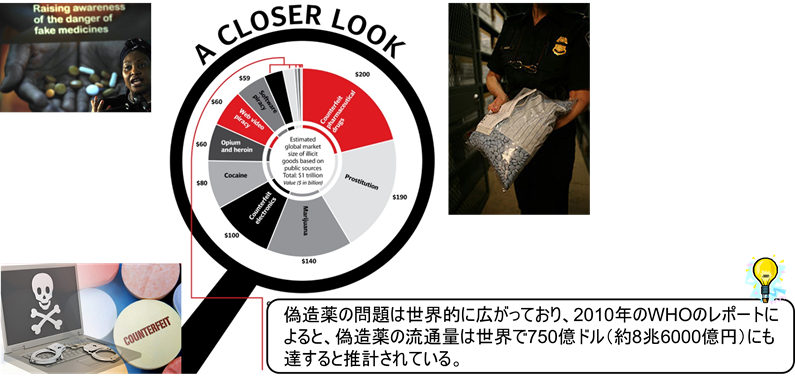

現代のブラックマーケット(闇市場)において、最も巨大な利益を生み出す違法取引の一つが偽造医薬品である。世界保健機関(WHO)や各国製薬協会の推計によれば、その市場規模は推定750億ドル(約8兆6000億円)に達し、世界の違法取引の中でも最上位に位置している。この数字は多くの国家予算をも上回る規模であり、その深刻さを物語っている。本稿では、偽造医薬品ビジネスの実態と社会的影響、そして対策について解説する。

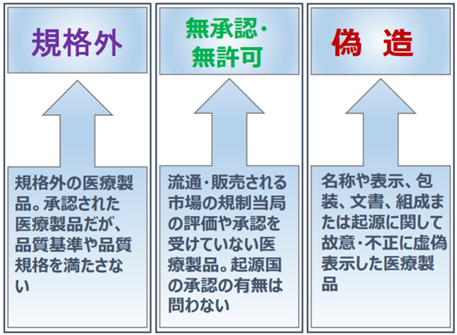

偽造医薬品とは何か

偽造医薬品とは、医薬品の製造元や成分、効能などについて意図的に虚偽の表示がなされた製品を指す。具体的には以下のような種類がある。

- 無効成分製品:有効成分が全く含まれていないか、表示量より著しく少ない製品

- 有害成分含有製品:有害物質や不純物を含む製品

- 模倣製品:正規品の外観を模倣しているが、品質管理を経ていない製品

- 再包装製品:期限切れ製品の日付を改ざんしたものや、流通過程で不適切に保管された製品

WHOが使用する偽造薬定義

巨大市場の形成要因

なぜ偽造医薬品市場がこれほどまでに肥大化したのか。その背景には複数の要因が存在する。

経済的要因

正規医薬品の高価格が偽造品市場を刺激している。特に高額な抗がん剤や最新の治療薬は偽造の標的となりやすい。また、発展途上国における医療保険制度の未整備も、安価な代替品への需要を生み出している。

供給側の要因

製造コストの低さと高利益率が偽造医薬品ビジネスを魅力的にしている。偽造医薬品は高級腕時計やブランドバッグなどの他の偽造品と比較しても原価が極めて安いことである。高級腕時計の偽造には精密な機械部品が必要であり、ブランドバッグの偽造にも一定の品質の素材が求められるが、錠剤や液剤の形態をとる医薬品は、見た目を似せるだけなら粉末や着色料といった安価な材料で容易に作製できる。この原価の安さが、偽造医薬品ビジネスの利益率をさらに押し上げている要因となっている。さらに、国際的な取締りの難しさと刑罰の軽さも、このビジネスへの参入障壁を下げている。

技術的要因

精巧な印刷技術やパッケージング技術の進歩により、素人目には正規品と偽造品の区別が困難になっている。また、インターネットを通じた販売により、生産者と消費者の接点が増え、流通経路の追跡が困難になっている。

社会的影響

偽造医薬品の蔓延は多方面に深刻な影響を及ぼしている。

公衆衛生への影響

世界保健機関(WHO)の推計によれば、偽造医薬品の使用により、毎年約100万人が死亡しているとされる。特にアフリカ地域では年間約10万人が偽造医薬品により命を落としているという報告もある。無効な抗マラリア薬や抗生物質は、治療の遅延を招き、薬剤耐性の発生にも寄与している。また、有害成分を含む製品による直接的な健康被害も報告されている。

経済的損失

製薬産業は偽造品による年間収益損失が数百億ドルに達すると試算している。この損失は研究開発費の削減につながり、新薬開発を遅らせる要因となっている。また、税収の減少や医療費の増大など、社会的コストも膨大である。

組織犯罪との関連

偽造医薬品ビジネスの利益は、他の犯罪活動の資金源となっている。国際的な犯罪組織やテロ組織との関連も指摘されており、国際安全保障上の懸念材料となっている。

対策の現状と課題

国際的な取り組み

世界保健機関(WHO)は2006年に「IMPACT(International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce)」を設立し、国際的な対策を進めている。また、インターポールも「Operation Pangea(パンゲア作戦)」という国際作戦を展開し、インターネット上の違法医薬品販売サイトの摘発を行っている。2017年の作戦では3,500以上の違法サイトが閉鎖されるなど、着実な成果を上げている。

テクノロジーによる対策

以下のような技術的対策が進められている。

- トラック&トレースシステム:医薬品の流通経路を追跡できるシステム

- 認証技術:QRコードやRFIDタグによる正規品認証

- 物理的セキュリティ機能:ホログラムや特殊インクなど、模倣が困難な包装技術

課題

しかし、これらの取り組みにも関わらず、課題は山積している。

- 国際協力の難しさ:国によって規制や刑罰が異なり、統一的な対応が困難

- 執行能力の格差:途上国では取締り能力や技術的資源が限られている

- 意識の低さ:消費者の認識不足により、安価な偽造品への需要が持続

Black Marketのトップが偽造医薬品(750億ドル:約8兆6000億円)

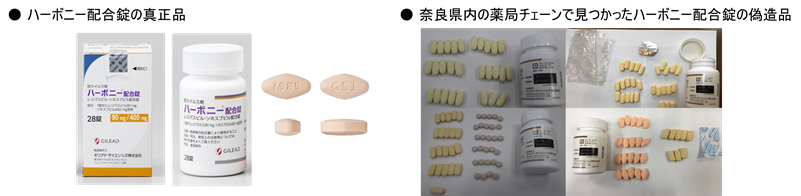

日本における状況

日本国内でも偽造医薬品の流入が確認されている。主に個人輸入やインターネット購入を通じて入手されるケースが多い。2017年には、C型肝炎治療薬「ハーボニー」の偽造品が流通し、社会的関心を集めた。この事件では偽造品10ボトルが押収され、流通経路の解明が進められた。

ただし、日本国内での偽造医薬品流通率は1%未満と推定されており、世界的な状況と比較すると現状では比較的低い水準にある。しかし、インターネット購入の拡大に伴い、今後のリスク増大が懸念されている。

日本の対策としては、厚生労働省による注意喚起や、税関での水際対策の強化が行われている。また、医薬品の流通履歴を記録するトレーサビリティ確保の取り組みも進んでいる。

ハーボニー配合錠偽造品流通事件

消費者ができること

偽造医薬品から身を守るために、一般消費者ができることもある。

- 信頼できる購入先の選択:正規の薬局や認可された通販サイトを利用する

- 不自然な安さを警戒する:著しく安価な医薬品は偽造品の可能性が高い

- 外観の確認:パッケージや錠剤の外観に不自然な点がないか確認する

- 副作用の監視:予期せぬ副作用や効果の欠如に注意する

おわりに

偽造医薬品問題は、グローバル化と技術進歩の負の側面として深刻化している。750億ドルという市場規模は、この問題の根深さを示している。対策には国際的な協力と技術革新、そして消費者の意識向上が不可欠である。生命に関わる医薬品の安全を守るために、社会全体での取り組みが求められている。

この問題は遠い国の話ではない。インターネットを通じて、偽造医薬品は国境を越えて私たちの生活にも侵入してくる可能性がある。健康と安全を守るため、正しい知識と警戒心を持つことが今日の消費者には求められているのである。