リスクとは

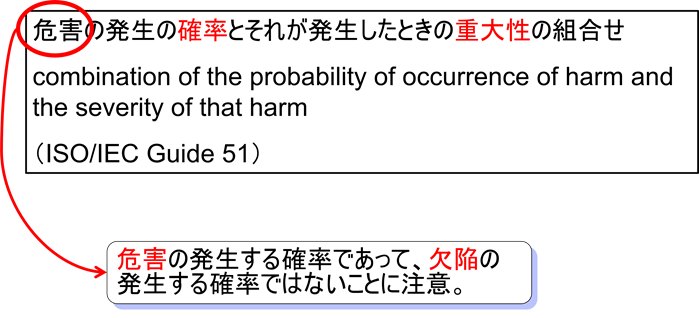

一般に、リスクとは危害の発生する確率とそれが顕在化した場合の重大性の組み合わせであると認識されている。ここで特に強調すべきは、「危害の発生する確率」であって、「欠陥の発生する確率」ではないという点である。この区別は医薬品・医療機器の品質管理において極めて重要な意味を持つ。

例えば、ある医療機器に欠陥が生じたとしても、その欠陥が患者や医療従事者に危害を与えない場合、リスクは低いと評価できる。逆に、発生確率は低くとも、一度発生すれば重篤な健康被害をもたらす欠陥は、高リスクとして厳格な管理が求められる。

使用部位・用途によるリスクの違い

医療機器の場合、同じ機器であっても、使用部位によってリスクの程度は大きく異なる。例えば、同一の技術的特性を持つ機器であっても、脳や心臓、肺などの生命維持に直接関わる臓器に使用するものと、下部消化管に使用するものでは、同じ欠陥が生じてもリスクの評価は異なる。前者では致命的な結果をもたらす可能性があるのに対し、後者では比較的軽微な健康被害で済む場合が多い。

同様に、医薬品においても、ビタミン剤、栄養剤、胃腸薬などの一般的な医薬品と、抗がん剤、向精神薬、血液製剤、ワクチンなどの特殊な医薬品では、同じ構造設備の欠陥が患者にもたらす危害の程度が大きく異なる。例えば、製造環境の微生物汚染という同じ欠陥でも、静脈注射用の製剤では敗血症などの重篤な健康被害をもたらす可能性があるが、経口薬では胃酸により多くの微生物が不活化されるため、リスクは相対的に低くなる。

このように、「欠陥」と「危害」は必ずしも一対一で対応するものではなく、用途や使用状況によって同じ欠陥でも異なるリスクをもたらすことを理解することが重要である。

医薬品・医療機器におけるリスク評価

医薬品・医療機器分野では、リスク評価を数式で表現することが一般的である。

リスク = 危害の発生確率 × 危害の重大性

この考え方に基づき、リスク評価のプロセスは以下のステップで行われる:

- ハザードの特定:潜在的な危害要因を特定する

- リスク分析:各ハザードについて発生確率と重大性を評価する

- リスク評価:許容可能なリスクレベルとの比較を行う

- リスクコントロール:リスク低減策を実施する

- 残留リスク評価:対策後の残留リスクを評価する

規制の観点からのリスク

医薬品医療機器等法(薬機法)をはじめとする各国の規制においても、リスクベースドアプローチが採用されている。例えば、医療機器のクラス分類はリスクに基づいており、クラスⅠ(低リスク)からクラスⅣ(高リスク)まで段階的に分類されている。

また、医薬品においては、ICH Q9「品質リスクマネジメント」ガイドラインが国際的な指針となっており、製品ライフサイクル全般にわたるリスクマネジメントの実施が求められている。

リスクマネジメントの実践

医薬品・医療機器企業におけるリスクマネジメントは、単なる規制対応ではなく、製品の品質確保と患者安全を確保するための中核的活動である。

FMEAとFTA

代表的なリスク分析手法として、FMEA(Failure Mode and Effects Analysis:故障モード影響解析)とFTA(Fault Tree Analysis:故障の木解析)がある。

FMEAは、「何が、どのように、なぜ故障するか」を系統的に分析し、各故障モードに対するリスク優先数(RPN = 発生度 × 検出度 × 重大度)を算出する。

一方、FTAは、特定の望ましくない事象(トップイベント)から出発し、その原因となる事象を論理的に遡って分析する手法である。

リスクコミュニケーション

リスクマネジメントの成功には、組織内外のステークホルダーとの適切なリスクコミュニケーションが不可欠である。特に患者や医療従事者に対しては、リスクの性質と対応策について透明性のある情報提供が求められる。

リスクベネフィット分析

医薬品・医療機器の場合、リスクのみを見るのではなく、ベネフィット(有効性)とのバランスで評価することが重要である。例えば、重篤な疾患に対する治療薬は、軽微な疾患に対する治療薬よりも高いリスクが許容される場合がある。

リスクベネフィット分析では、以下の要素を考慮する:

- 対象疾患の重篤度と治療選択肢の有無

- 期待される臨床的ベネフィット

- 想定されるリスクの種類と程度

- リスク最小化策の実施可能性と有効性

おわりに

医薬品・医療機器企業にとって、リスクの本質を理解し、適切に管理することは、製品の品質確保だけでなく、企業としての社会的責任を果たす上でも重要である。リスクゼロを目指すのではなく、リスクを適切に理解し、許容可能なレベルにコントロールすることが、真の意味でのリスクマネジメントである。

リスクは脅威ではなく、管理すべき対象であり、適切なリスクマネジメントは、製品の競争力向上と患者安全の両立につながるものである。

関連商品