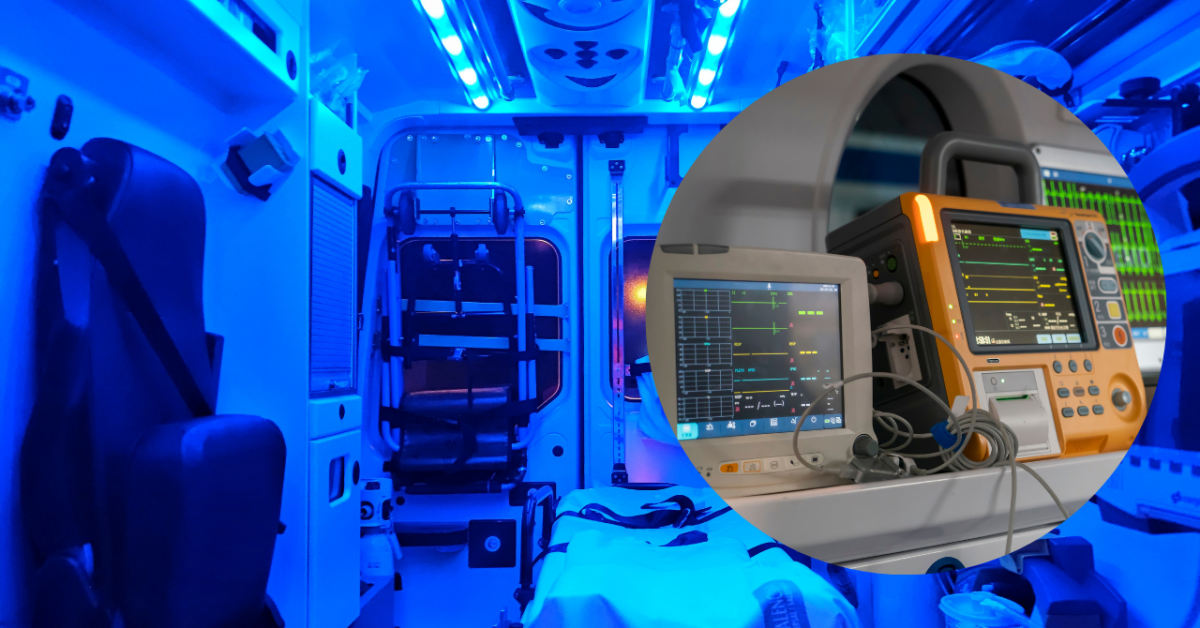

救急車の中で使用する心電図計

救急車内という特殊な環境下で、重篤な患者の命をつなぐために操作される心電図計。救急救命士は極めて限られた時間の中で、正確な診断と適切な処置を行うことを求められる。このような極限状況下で使用される医療機器には、通常の医療機器とは異なる特別なユーザビリティ設計が不可欠である。

医療機器の設計において最も重要な要素は、実際の使用環境と操作者の特性を深く理解することである。救急車搭載の心電図計は、常に揺れと振動にさらされ、かつ時間的切迫性の中で使用される。操作する救急救命士は、確かに高度な医療知識と技術を持つプロフェッショナルである。しかし、緊張と時間的プレッシャーの中では、その認知能力と判断力は平常時とは大きく異なる。IEC 62366-1が規定するユーザビリティエンジニアリングプロセスでは、このような実使用環境下での人間特性を考慮した設計アプローチが求められている。

従来の医療機器開発では、診断精度と測定確実性が最優先されてきた。しかし、救急現場という特殊な環境下では、素早い測定開始と結果の即時判読が求められる。複雑な設定や詳細なパラメータ調整の機能は、むしろ救命処置の遅延につながる可能性がある。ここでは、迅速性と正確性の最適なバランスを追求する設計思想が不可欠となる。

最新の救急車搭載心電図計には、このような要求に応える設計上の工夫が随所に見られる。例えば、走行中の揺れや振動の中でも視認性を確保するための大型で高輝度のディスプレイ、車両の揺れに対応した波形安定化技術、緊急時に必要な測定モードをワンタッチで切り替える操作系などは、救急現場での使用を徹底的に考慮した結果である。これらの設計要素は、操作者の認知負荷を最小限に抑えながら、必要な医療情報を確実に提供することを可能にしている。

特筆すべきは、これらの設計上の工夫が、単なる操作性の向上だけでなく、患者の生存率向上という本質的な医療目的に直結している点である。救急現場での1分1秒の遅れが患者の予後に大きな影響を与える可能性がある中で、機器の使いやすさは文字通り生命に関わる要素となる。

このように、救急車搭載心電図計の設計は、医療機器における人間中心設計の真価が問われる典型例である。それは、極限状況下における人間の特性を深く理解し、その制約の中で最大限の医療効果を発揮できるよう設計された結果なのである。このアプローチは、他の医療機器開発においても、状況に応じた適切なユーザビリティ設計の重要性を示す重要な示唆を与えている。