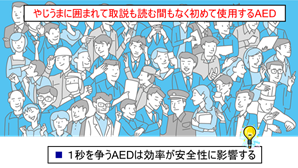

どのような環境でどのような人が操作するかも重要

緊急時における人間の認知・行動特性は、平常時とは大きく異なる。突然の心肺停止に遭遇した場面では、周囲に人が集まり、緊張と焦りの中で、初めて使用するAED(自動体外式除細動器)を操作しなければならない。このような極限状態において、取扱説明書を確認する余裕はなく、いかに迅速かつ適切に機器を操作できるかが、文字通り傷病者の生死を分けることとなる。

医療機器のユーザビリティエンジニアリングにおいて、「誰が」「どのような状況で」使用するのかという使用状況の分析は、設計の出発点となる。AEDの場合、医療従事者に限らず、一般市民が緊急時に使用することを想定して設計する必要がある。この要件は、IEC 62366-1が規定する使用者プロファイルと使用環境分析の重要性を如実に示している。

従来の医療機器設計では、安全性とセキュリティの確保が最優先事項とされてきた。しかし、AEDのような救命機器においては、使用開始までの時間短縮が安全性に直結する。心室細動発生から除細動までの時間が1分遅れるごとに救命率が7-10%低下するとされており、複雑な認証プロセスや確認手順の導入は、かえって本質的な安全性を損なう結果となりかねない。

このパラドックスを解決するため、AEDの設計では特殊な設計思想が採用されている。電源を入れると自動的に音声ガイダンスが開始され、使用者を一連の手順へと導く。パッドの貼付位置は図による明示に加え、パッド自体にイラストが印刷されており、パニック状態での認知負荷を最小限に抑える工夫がなされている。さらに、心電図の解析と除細動の判断は機器が自動的に行い、使用者の判断負担を軽減している。

これらの設計要素は、「誰もが使える」というユニバーサルデザインの理念を具現化したものである。特筆すべきは、この「誰もが使える」という要件が、単なる利便性の追求ではなく、救命率の向上という明確な医療目的に直結している点である。緊急時における人間の認知特性を深く理解し、その制約の中で最大限の効果を発揮できるよう設計されている。

このようなAEDの設計思想は、他の医療機器開発にも重要な示唆を与える。特に、緊急時に使用される医療機器では、安全性と使用効率性の適切なバランス、使用環境に応じた情報提供方法の工夫、そして使用者の心理状態を考慮した直感的な操作性の実現が求められる。これらは、人間中心設計の本質的な要素として、ユーザビリティエンジニアリングプロセスに組み込まれるべきものである。

AEDの事例は、医療機器のユーザビリティエンジニアリングが目指すべき究極の姿を示している。それは、人間の特性と限界を深く理解した上で、機器の本来の医療目的を最大限に発揮させる設計アプローチなのである。